濮陽市實驗小學:為“慧少年”舉辦一場別開生面的新書發(fā)布會

發(fā)布時間:2025年01月08日10:46 來源:教育時報

“我們不一樣,我們都很棒!”濮陽市實驗小學四年級三班的學生在班主任趙瑞紅老師引領下,人人發(fā)展興趣愛好,個個朝著目標努力。付澤明是一個十足的《山海經(jīng)》迷,在反復閱讀中,書中神獸的怪異樣貌和神奇力量深深烙印在他的心里。濃厚的興趣促使他自畫自編了圖文并茂的《山海經(jīng)》。1月6日,學校特為“慧少年”付澤明舉辦了別開生面的新書發(fā)布會。

發(fā)布會播放了《山海經(jīng)》視頻短片,讓學生直觀感知上古奇書的獨特魅力。接著,孩子們通過自編自演的舞蹈來表達對中國傳統(tǒng)神話的喜愛。之后,趙瑞紅與小作者付澤明和學生代表面對面,通過“對話作者”“學生交流”和“嘉賓共演”三個欄目進行了熱烈、暢快的溝通交流,講述了付澤明歷時一年、精心手繪《山海經(jīng)》的創(chuàng)作過程,分享了同學們對這本充滿奇思妙想書籍的喜愛之情。

學校黨委副書記、校長竇明奇先向付澤明同學新書發(fā)布表示熱烈祝賀,之后以“友好”為主題詞分享了自己的感悟和思考。他談到,付澤明喜歡《山海經(jīng)》,癡迷于書中神奇的故事、獨特的人物,這是對中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的友好;付澤明愿意讓神獸、神仙走進自己的童年生活,讓學校水文化融合在自己的創(chuàng)作中,這是對自己的友好;付澤明創(chuàng)作完成,同學們爭相閱讀,點燃他的創(chuàng)作熱情,這是來自同學、伙伴的友好;班主任老師、校領導給孩子搭建展示的舞臺,孩子家長、其他同學家長給予付澤明充分的鼓勵、支持和賞識,這是來自家校共育的友好。他還作為付澤明的書友為他贈書,書寫贈言:童年里住著神獸與神仙,童年是神秘的異人國,也是美麗的山海經(jīng)!

榜樣的力量是無窮的。活動后,有的孩子說:“付澤明的手繪《山海經(jīng)》令我為之一振,他這種毅力很值得我學習!”有的說:“想不到平時愛熱鬧的付澤明居然能安安靜靜用一年的時間完成一本書,真是不可思議!”還有的說:“今天的發(fā)布會讓我知道了只要堅持不懈、努力干一件事就一定能成功!”“只要心中有目標,腳下就一定有力量。同學能做到的事情我也可以,我也能成為自己的冠軍。”這是全體同學活動后的共同感受。

這個新書發(fā)布會背后有著怎樣的創(chuàng)作歷程和精彩故事——

一份熱愛激發(fā)創(chuàng)作熱情

付澤明上三年級時,媽媽給他買了一套《孩子讀得懂的山海經(jīng)》。他特別喜歡這套書,書里的神人和神獸讓他著迷。有一次,美術老師常文英說他的畫風很像《觀山海》的圖作者杉澤,于是他又讓媽媽買了一本《觀山海》,沒想到他對這本書更是愛不釋手。

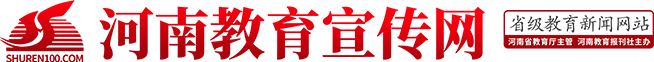

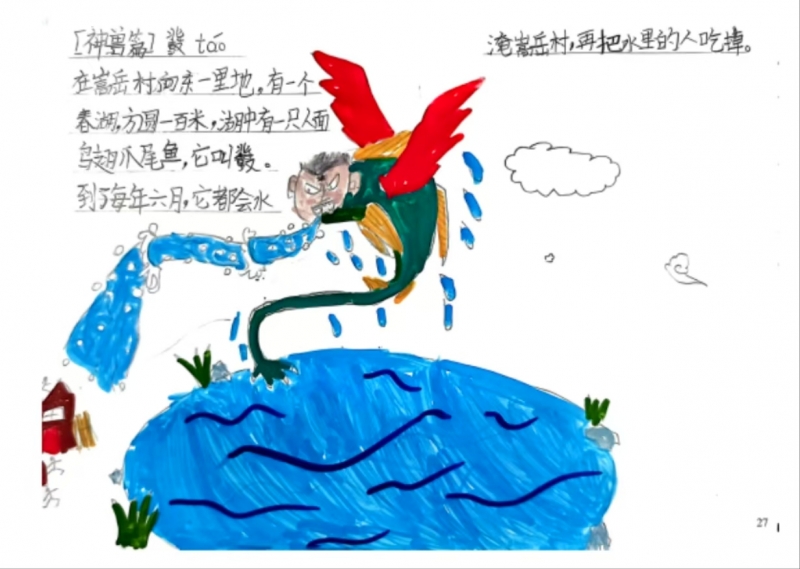

閱讀中,付澤明發(fā)現(xiàn)不管是《孩子讀得懂的山海經(jīng)》還是《觀山海》,里面的奇人異獸都是綜合幾種不同動物的特征,再加上一些特異功能創(chuàng)作而成的。他覺得這并不難,自己也可以畫出來,于是就有了手繪《山海經(jīng)》的念頭。他準備了一個新繪畫本,設計好封面,每天一有閑暇時間就畫,并在旁邊寫出畫里的故事。他感覺按照自己天馬行空的想象來畫畫是一種莫大的享受和幸福!

一句承諾成就一部作品

四年級上學期,付澤明快創(chuàng)作完神獸篇時,恰逢學校舉行科技藝術節(jié),在“奇思妙想”專場,他把自己畫的《山海經(jīng)》講給大家聽。趙老師夸他想象力豐富,還說等他創(chuàng)作完成后發(fā)到班級公眾號上。下課后,同學們紛紛圍觀他的作品并稱贊,這大大激發(fā)了他繼續(xù)創(chuàng)作的積極性。

付澤明這本《山海經(jīng)》分三個篇章:神獸篇、神仙篇和異人國篇。這三篇中的每一種奇人異獸都是他自己想象出來的,連名字都是他翻著字典起的。拿起自己的創(chuàng)作,他如數(shù)家珍,里面每位主人公都有自己獨特的思想,彰顯著兒童視角獨到的畫技。其中神獸篇的代表是馳神暴,它長著馬頭、馬身、龍爪、鳥翅還有蛇尾,融合了許多種動物的特點,成為了神獸篇最厲害的神獸;神仙篇的代表是劉琴飛,他身著藍色道服,有宇宙混沌能量;異人國篇的代表是楊伍國,那里所有的人都姓楊,并且精通法術……每幅圖、每個故事都展現(xiàn)了他豐富的想象力和獨特的思維視角,許多故事中還蘊含著揚善除惡的思想,這些都體現(xiàn)了一個孩子對中國古代文化的理解和對繪畫的熱愛。

一次活動點燃心中夢想

付澤明創(chuàng)作的這本《山海經(jīng)》受到了全班同學的喜愛,大家紛紛排隊借閱。見此情景,趙瑞紅以此為契機,決定為付澤明召開一次別開生面的新書發(fā)布會,在鼓勵他的同時,也為全班同學樹立學習的榜樣。為了做好這次活動,她傾盡全力精心策劃:組織同學代表對此書進行“作品推介”,發(fā)動會跳舞的同學自編舞蹈進行作品演繹,請學校領導指導付澤明家人表演成書過程,邀請校領導一起為孩子助力……

(濮陽市實驗小學 供稿)