走進千年治水史詩,感悟新時代水利精神

發(fā)布時間:2025年07月09日17:39 來源:河南教師教育

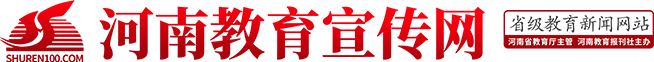

為深入貫徹落實習近平總書記關于“保護傳承弘揚黃河文化”和“科技自立自強”的重要指示精神,7月2日—3日,華北水利水電大學材料學院“華小材”水利遺址實踐隊開展“水潤中國”主題實踐活動。通過走訪黃河博物館、南水北調(diào)博物院及鄭州商都遺址博物院,青年學子們立足材料學科的專業(yè)視角,探尋新時代水利精神與科技創(chuàng)新的深度融合。

溯文明之源:在黃河博物館觸摸母親河脈動

7月2日上午,實踐隊懷揣著對母親河的敬畏與對專業(yè)實踐的求知欲,走進被譽為“黃河巨龍的縮影”的黃河博物館。此行不僅是一次歷史的回溯,更是一次材料學子專業(yè)視角與厚重水利精神的深刻碰撞。

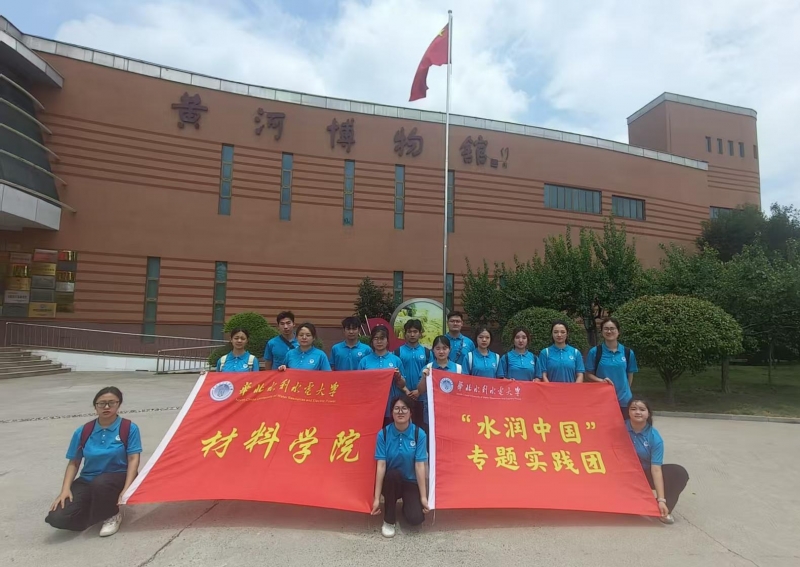

在“流域地理”“民族搖籃”“千秋治河”等主題展廳,豐富的歷史文物、珍貴的文獻檔案、逼真的數(shù)字化沙盤,為學生展開了一部從大禹治水到現(xiàn)代小浪底工程的波瀾壯闊的治黃史詩。

就讀于資源循環(huán)科學與工程專業(yè)的學生鄭凱琦在新型堤防材料展柜前感慨:“課堂上學習的抗壓強度、彈性模量、耐久性這些抽象的力學性能指標,此刻變得無比具體和厚重。原來它們不僅僅是一個個數(shù)據(jù),更是抵御洪水猛獸、守護億萬人生命財產(chǎn)安全的‘科技鎧甲’! 這讓我第一次如此真切地觸摸到專業(yè)的價值所在。”

觀世紀工程:南水北調(diào)館見證科技偉力

2日下午,實踐隊奔赴南水北調(diào)博物館,沉浸式感受現(xiàn)代“國之重器”的科技偉力。在巨型工程剖面模型前,學生們看到了世界規(guī)模最大的穿越江河輸水隧洞。通過它,學生們了解到如何在極端地質條件下承受巨大扭矩和磨損,確保隧道精準掘進;渠道襯砌中關鍵的高分子防滲復合材料——其優(yōu)異的抗?jié)B性、耐久性和環(huán)境適應性如何有效保障千里調(diào)水“滴水不漏”……

就讀于材料成型及控制工程專業(yè)的學生馬少茹在筆記中激動地寫道:“南水北調(diào)工程中,新材料對高壓隧洞的可靠支撐,正是我們專業(yè)價值最硬核、最生動的詮釋!它讓我深刻理解,材料微觀結構的精密控制、成型工藝的極致優(yōu)化,最終都是為了承載起關乎國計民生的千鈞重擔。”此次參觀,不僅是對現(xiàn)代水利工程奇跡的贊嘆,更是對新時代“水利精神”中科技創(chuàng)新核心內(nèi)涵的深刻體悟。

尋城市之根:商都遺址解碼水利文明密碼

7月3日,實踐隊溯源而上,探訪鄭州商都遺址博物院。“都城水系遺跡”展區(qū),精巧的陶制排水管道網(wǎng)絡,無聲訴說著早商時期令人驚嘆的水利規(guī)劃與建設水平,展現(xiàn)了先民們因地制宜、巧用材質的治水智慧。而面對那些穿越時空的青銅器具,以及古人鑄銅的七個步驟,一場聚焦“古代配方”與“現(xiàn)代性能”的討論熱烈展開。師生們結合金屬材料學知識,圍繞青銅合金配比與耐蝕性能展開討論。

“這簡直是3600年前的‘材料科學實驗報告’!”學生劉亦福感慨道。帶隊老師史然適時引導大家思考:古代工匠對材料性能的樸素認知與極致追求,正是現(xiàn)代材料科學精神的遙遠回響。從商都的青銅工具到現(xiàn)代的超級合金,材料的革新是突破工程極限、實現(xiàn)科學理想的永恒驅動力。

站在“兩個一百年”的歷史交匯點,新時代水利精神正以“科技之芯”激活傳統(tǒng)文化基因,用“材料之智”重塑江河生態(tài)肌理。這場行走的思政課深刻昭示:當代青年既要做文明根脈的守護者,更要成為以硬核科技賦能新質生產(chǎn)力的破壁人,讓千年治水智慧在實現(xiàn)高水平科技自立自強的征程中續(xù)寫新的時代華章。